Взор слепца / Blindsight (рассказ)

Гильдия Переводчиков Warhammer Взор слепца / Blindsight (рассказ) | |

|---|---|

| Автор | Петер Фехервари / Peter Fehervari |

| Переводчик | Str0chan |

| Издательство | Games Workshop |

| Серия книг | Warhammer Horror

Тёмный клубок / The Dark Coil |

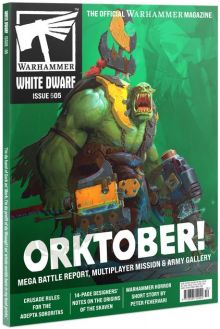

| Источник | White Dwarf 505 |

| Год издания | 2024 |

| Подписаться на обновления | Telegram-канал |

| Обсудить | Telegram-чат |

| Скачать | EPUB, FB2, MOBI |

| Поддержать проект

| |

Всё погружено во тьму. Она безмолвна, как бездна космоса, однако же не совсем пуста.

«Где я?» — недоумевает какая-то сущность, дрожащая и незрячая, когда, постепенно пробуждаясь, осознаёт, что потерялась. Возникает другой вопрос, ещё более тревожный, чем первый: «Кто я?»

— Путник, — отвечает кто-то. — Выловленный на мелководье и отправленный в глубины.

Голос женский, и звучит он негромко, но ощущается холоднее, чем ледяной воздух, из которого сочатся фразы.

«Покажись!» — требует сущность, или, вернее, пытается, так как не произносит ни слова. Тьма тоже не расступается, чтобы явить свою неведомую посланницу. Может, она и есть тьма…

— Не старайся открыть глаза, — предостерегает женщина. — Их больше нет, как и воспоминаний о твоей прежней жизни.

«Больше нет?..»

— Первые я удалила хирургическим ножом, а вторые — отсекла более острыми и изящными инструментами, избавив тебя от зряшного зрения и самосознания. Такие пережитки прошлого лишь отвлекали бы тебя от дороги, ждущей впереди.

Ошеломлённая сущность пробует встать и понимает, что она — пленник, пристёгнутый к креслу с мягкой обивкой на металлическом каркасе. Простонав, узник напрягается в путах.

— Ни швы, что стягивают твои веки, ни ремни, что связывают твои руки и ноги, не поддадутся, — говорит тьма, — но, полагаю, не сдашься и ты. Во всяком случае, без боя. Непокорность заключена в твоей сути — истинной, коренной сути, которая по-прежнему цела, в отличие от срезанной мною шелухи. Будь уверен, я не украла у тебя ничего значимого. Мало того, благодаря моему воровству ты приобрёл больше, чем потерял. Твоё фундаментальное «я» — то, что всегда презирало уложения и разложения нашей блажной богомольной эпохи, однако молчало, чтобы выжить, — пылает ярче прежнего.

Пленник пытается возразить, но обнаруживает, что во рту у него чего-то не хватает.

— Ах да, твоего языка… тоже больше нет, — беспечно замечает тьма. — Я выслушала всё, что ты имел сказать, и сочла, что твои речи достойны чествования, однако больше тебе говорить не придётся. Ты переродился в более совершенном состоянии, что превыше любых слов, сколь бы страстно ты ни изрекал их после того, как ослабил бдительность. Щепотка лести и изобилие вина, приправленного изысканными специями, за одну ночь разрушили стену сдержанности, возводившуюся годами. В душе́ ты оказался настоящим еретиком, как я всегда и подозревала.

Лукавый смешок.

— Как пылко мы с тобой дискутировали! Среди прочих забав…

Узник бешено дёргается в ремнях, стараясь высвободиться, однако они держатся крепко, а кресло привинчено к полу.

— Ты изволил закончить? — осведомляется тьма, когда он прекращает вырываться. — Тогда мы перейдём к твоему вознесению, которое начинается со схождения, как и положено в подобных странствиях.

Звонит колокольчик, и ему отзывается громыхание, переходящее в лязг цепей. Пол вздрагивает, потом медленно опускается, вращаясь под воздействием какого-то незримого механизма.

«Некое подъёмное устройство», — рассуждает пленник, усмирив свой гнев.

Грубая сила не вызволит его из кошмара наяву, но лезвие знания никогда не затупится. Странно, что он по-прежнему убеждён в этом, хотя у него похитили столь многое…

«Соберись! Если она оставила тебе только уши, то слушай».

Судя по тому, что звуки приглушены, его темница невелика. Какое-то замкнутое помещение, скорее всего, кабина лифта — устаревшего, как и все механизмы на этой захолустной планете.

Погодите… Какой планете?

«Облазть…»

Её название выплывает из мути в мыслях узника, волоча за собой вереницу истрёпанных воспоминаний. Первый образ — светло-серая сфера в космосе, увиденная через иллюминатор с латунной рамой.

— Месье, там внизу не сыскать ничего ценного, кроме рыбы и топлива, — заявляет дородный мужчина в непомерно вычурном мундире, подошедший к наблюдателю. — И мне рассказывали, что рыба на вкус отвратнее топлива!

Незнакомец грубо хохочет, но затем мрачнеет.

— По слухам, этот Белый Глаз — просто бочка с плазмой. В народе брожение, со дня на день вспыхнут беспорядки. Вы уверены, что желаете высадиться здесь?

— Вполне уверен, капитан Шантьюз, — отвечает наблюдатель. У него интеллигентный, чуть настороженный голос.

«Мой голос», — сознаёт пленник и хватается за этот фрагмент личности как за спасательный трос. Значит, полностью искоренить память сущности — его воспоминания — не удалось. Тюремщица переоценила свои способности.

— И что же славный малый вроде вас надеется отыскать в подобном мире? — интересуется Шантьюз.

— Это моё личное дело, на чём мы и сошлись, когда я поднялся на борт.

— За ваши занятия отвечаете вы сами, — признаёт капитан, — как и за ваше здоровье, однако я уже не вернусь в эту систему, хотя и упущу прибыль. Пожары имеют обыкновение распространяться… Чтобы улететь, вам нужно будет найти другой корабль.

— Такова жизнь, — произносит пассажир.

«Такова жизнь», — эхом отзывается узник, спрашивая себя, где он впервые подхватил это неясное выражение.

Следом в памяти возникает обветшалый космопорт. Капитан-торговец предупреждал не зря: зловоние рыбы и топлива смешивается там с запахом страха. Комплекс патрулируют солдаты в белых шинелях и громадных меховых шапках, держащие винтовки наперевес. Все они угрюмы и изнурены, а их взгляды безжалостны, хотя некоторые из них всего лишь подростки. От них исходит смрад насилия — и того, что вершат они, и того, что обрушивается на них. Их желание сместить баланс в сторону первого почти осязаемо. Гость планеты смягчает подозрительность бойцов, разыграв отточенное представление на основе обаяния, почтительности и взяток, а затем повторяет выступления в самом городе, пробираясь через многочисленные блокпосты к центральной станции маглев-поездов. Он человек состоятельный, и его проездные бумаги безукоризненны, однако в таком мире это ничего не гарантирует, и он предпочитает не рисковать.

«Им страшно, — чувствует гость, пока отсчитывает дензнаки для очередной банды головорезов в мундирах. — Они знают: что-то надвигается».

Сквозь щели в высоком куполе над домами пролетают снежинки, поэтому улицы окутывает белая, неторопливо ползущая мгла. Серую пелену рассекают багряные полосы знамён, что свисают с покосившихся зданий, из-за чего стены кажутся разрубленными. На каждом перекрестке несут дозор статуи благородных воинов, собранные на конвейере. Жители здешних трущоб зовут их «ульем», однако они даже близко не попадают в такую категорию — ни по размеру, ни по плотности застройки. Впрочем, тут настоящий мегаполис для паразитов… Повсюду снуют грызуны, тараканы и всевозможные местные падальщики, хотя в основном они прячутся в тенях, ожидая, когда город сорвётся в гибельный штопор.

«Скоро он станет вашим», — заключает визитёр, встретившись глазами с белой крысой, что притаилась за одной из статуй. Тварь каким-то образом выглядит одновременно и пухлой, и отощавшей до смерти, как будто её тело разжирело, поглощая самоё себя. Она нагло выдерживает взор путника, и её глаза блестят узнаванием, напоминая ему, что он тут не просто посетитель. Человек прибыл сюда в роли свидетеля, как поступает всегда.

— Нет, — говорит он эмиссару трупоедов. — Не в этот раз.

Крыса встаёт на задние лапы, дразня его, после чего коварный разум, овладевший ею, отправляется дальше, и животное поспешно удирает.

Новое воспоминание… Главная площадь города, прикрытая шатровой крышей и разукрашенная телами в честь подавленного мятежа. Многие десятки мертвецов висят на увенчанных серпами шестах, будто темляки из плоти, а под ними ползают кругами обнажённые пленники, которых понукают солдаты. Всякий раз, когда завершается оборот, они вспарывают очередному узнику живот, а затем поднимают и насаживают его на свободный крюк, где он вопит, истекая кровью.

«Их приносят в жертву, — думает свидетель, — пусть даже сами палачи этого не знают».

На площади толпятся простые граждане, поющие хвалу своим угнетателям, однако по пустым взглядам людей понятно, что их преданность мнима. Тон празднеству задаёт военный оркестр на возвышении. Музыканты играют на старинных медных инструментах, испускающих пар, а вокруг них выписывает па танцовщица в длинных развевающихся юбках, которая словно бы насмехается своей грациозностью над неуклюжей резнёй.

«Что у тебя в сердце?» — рассуждает свидетель, пытаясь прочесть что-либо по её безупречному лицу. Она пылает потаённым гневом при виде таких изуверств или упивается тем, что превозносит их? Возможно, её это просто не интересует, пока ей разрешают плясать.

— Прекрасный день, не так ли, иномирец? — восклицает какая-то женщина-офицер, прерывая его раздумья, подобные грёзам.

Свидетель кивает, готовясь снова исполнить собственный танец, но она отмахивается от объяснений и предлагает ему почётное право:

— Не желаешь ли пнуть кого-нибудь из этих червей? — Женщина указывает на своих пленников. — Во славу Облазти и наших обожаемых крулей!

Он повинуется без колебаний и бьёт изо всех сил, догадавшись, что его проверяют. Если бы понадобилось, свидетель даже выпотрошил бы несчастного, но офицер удовлетворяется увиденным и позволяет ему пройти.

«Однажды они пнут в ответ, — сулит он про себя. — Ярость не удастся вечно держать в цепях».

Их мир воюет сам с собой, перемалывая своих обитателей во имя порядка. Однако здешний строй основан на лжи. Под ним сокрыто нечто дурное — оно наслаждается страданиями, всасывает отчаяние, как пиявка, и порождает ещё большую безысходность. В минувшие годы свидетель преследовал его в неисчислимых умирающих городах.

«Здесь я впервые, — размышляет он с застывшей улыбкой, пересекая площадь. — Но вот…»

«…эта игра мне знакома», — заканчивает узник, улыбаясь точно так же.

Повинуясь некоему чутью, его прошлое «я» быстро оглядывается и успевает заметить, что танцовщица наблюдает за ним. Музыка ненадолго умолкла, и плясунья застыла, как отключённый сервитор, подняв согнутые в локтях руки над головой. Кукольное личико женщины по-прежнему ничего не выражает, однако из-под её юбок с неповторимым ехидным весельем зыркает та самая белая крыса. Больше никто не способен увидеть её. Никто никогда её и не видит.

«На этот раз всё будет иначе», — клянётся путник.

Он едет на маглеве, и часы проносятся, будто секунды, пока огромная машина, похожая на боёк молота, мчится по промёрзшей равнине. Иногда тундра светится, словно подо льдом заперто какое-то сияние, но в его серебристых лучах нет ни искорки надежды. Оно кажется настолько же тлетворным, как земли над ним. Возможно даже, что именно оно — источник нездоровья планеты. Причины и симптомы этой болезни разнообразны, однако исход всегда одинаков.

«Нет. На сей раз я приму бой».

Конечно, и в поезде не обойтись без солдат: они рыскают по составу, будто высшие хищники, хотя свечение тундры пугает их не меньше, чем всех прочих. Другие пассажиры в большинстве своём рабочие — человеческий груз, который перевозят между городами по прихоти их правителей. Впрочем, вагон гостя отведён для платных пассажиров вроде искусных мастеров, популярных артистов или чуточку зажиточных граждан. Солдаты испытывают к этой привилегированной группе почти ощутимую неприязнь и неоднократно проверяют их купе, причём ведут себя всё более враждебно.

«Злоба превращает кроху в колосса», — решает свидетель, пока молодой капрал, чьи глаза столь же светлы и безжизненны, как его родной мир, изучает документы гостя в поисках ошибки. Ничего не найдя, он срывает раздражение на пожилой паре с другой стороны прохода между сиденьями. Оказывается, что у стариков нет покровителя из рядов знати, и этого достаточно, чтобы обречь их на смерть. Никто не возражает, когда обоих волокут к дверям вагона и сбрасывают с разогнавшегося поезда. Свидетель, как обычно, подавляет стремление вмешаться, но со стыдом, что приходит следом, ему не справиться.

«Скоро», — бормочет он, глядя, как по проходу семенит белая тень.

Он прибывает в другой город, такой же про́клятый, как и первый, но не столь откровенно распадающийся. Здесь трещины спрятаны за фасадом культуры. Захалин, так его называют, — прибежище богатейших аристократов Облазти, в том числе и дамы, устроившей приезд гостя.

«Эссекер… Урзелька Эссекер…»

Пленник вздыхает, обнаружив это имя, так как понимает, что оно принадлежит ей — женщине, которая лишила его глаз и свободы в награду за доверие. Узник не может объяснить, почему положился на неё. Прежде он посещал бессчётные угасающие миры, но эта планета стала первой, которую он посетил по приглашению.

«Ты заманила меня сюда, — мрачно думает пленник. — Обхитрила меня».

И вот визитёр стоит перед железными воротами, взирая на дворец своей тюремщицы — ведь он пока ещё обладает зрением. Особняк кнежины Эссекер напоминает оду излишествам, воплощённую в розовом мраморе и обсидиане. Вздымаясь, его стены томно изгибаются, стискивая в объятиях скопления куполов из витражного стекла и стройных башенок с луковичными навершиями. Композиция выглядит соблазнительно, но и озадачивает: поместье строили так, чтобы оно сбивало восприятие с толку, побуждая подойти ближе и лучше рассмотреть здание. Так плотоядное растение привлекает добычу, распуская диковинные цветы. Оно прекрасно, обманчиво и смертоносно.

«Как и его госпожа», — решает узник, когда ворота распахиваются, приглашая его прежнее «я» шагнуть в западню.

Стены подмигивают ему тёмными окнами, пока он идёт через двор, минуя по дороге череду недвижных изваяний. Эти гибкие безликие статуи лишь в общих чертах похожи на людей, однако в их перекрученных переплетениях ясно ощущается нечто чувственное. Правда, гость не в силах определить, что они символизируют — экстаз или невыносимую му́ку. Возможно, их хозяйка уже забыла, в чём разница. Или просто отринула её.

«Поверни назад», — призывает пленник своего предшественника-себя. Что он надеется отыскать в этом храме растленности? Здесь превозносятся худшие из беззаконий Облазти, те самые грехи, которые сделали планету столь податливой для гнили. Белая крыса не появляется тут, поскольку у неё нет власти внутри стен дворца, но она наверняка ждёт снаружи, пробавляясь объедками в ожидании пира, подготовленного кнежиной и ей подобными.

«Глупцы, — размышляет узник. — Они бездумно и беззаботно гонятся за удовольствиями».

Однако полностью ли верно его определение? Нет, он не может представить, чтобы предательница хоть что-то совершала «бездумно». При всей своей жестокости Урзелька Эссекер не глупа.

В отличие от того, кого она ослепила.

«Ты хочешь, чтобы твой мир пал», — осознаёт пленник, когда былое «я» приводит его к дверям особняка. Золотые створки в форме крыльев распахнуты, призывно и выжидательно. Изнутри струится неяркий свет, словно бы несущий с собой острый цветочный аромат.

«Не надо!» — безмолвно вопит узник, входя вместе с собой прежним.

Воспоминания растворяются во тьме, но густое благоухание не исчезает, и у пленника кружится голова. Он оседает в кресле, стараясь вновь сосредоточиться. Узник зашёл в своих путешествиях слишком далеко и увидел слишком многое, чтобы сгинуть сейчас, не исполнив принесённую им клятву. Все те страдания, за которыми он наблюдал в молчании — в потакании — требуют от него добиться чего-то большего. Столько падших планет и нарушенных обетов… Хотя память о тех мирах потеряна, украдена, полученные в них шрамы на душе сохранились. Нет… не шрамы. Он чувствует, что это не рубцы, а открытые раны, которые кровоточат вволю, терзая его за бесконечное бесхребетное бездействие.

«Почему ты забрала у меня воспоминания, — печально раздумывает пленник, — но оставила раны?»

— Потому что важны именно они, а не зверства, причинившие их, — отвечает кнежина (несомненно, это она), как будто подслушав его мысли. Наверное, ей доступно и это.

«Ты слышишь…?»

Его вопрос тонет в электронном вое, а затем сверху доносятся музыкальные трели, дёргающиеся и потрескивающие, словно бы вытканные из эфира спицей или иглой в неуверенной руке. Они складываются в медленный вальс, который как бы закручивается по спирали в ритме снижения узника. Мелодия не отличается разнообразием. Она, как одержимая, повторяет одну и ту же последовательность нот: голоса флейт увиваются вокруг попурри ленивых, но настырных мотивов на струнных, а также ненавязчивых ударных. В такт им что-то мурлычет контральто, то громче, то тише.

— Вальс Афелия, — шепчет Урзелька, будто делясь секретом. — Написан моей сестрой.

Её речь с лёгкостью пробивается сквозь музыку, словно передаваясь напрямую в разум пленника. Как такое возможно? Что, если Эссекер — всего лишь фикция, плод его чувства вины?

«Совсем не настоящая…»

— О, я всецело настоящая, — возражает она, явно развеселившись. — В большей мере, чем почти все иные! Твоё первое предположение было правильным: я нахожусь в другом месте, однако соединена с твоим духом, поэтому мне ведомы все твои мысли и ощущения.

«Ведьма», — осознаёт он, вздрогнув от страха. Или от радостного волнения? Узник испытывает яркие, но размытые эмоции, которые смешиваются так, что ему не вполне удаётся уловить разницу. Если она вообще есть. А имелась ли она когда-либо?.. Мысли ускользают так проворно, что пленник не успевает поймать их, не говоря уже о том, чтобы проверить их истинность. Да и как бы у него это получилось, когда он не уверен ни в чём? Всё это проделывает с ним музыка или пагубный прелестный аромат? Тот заполняет собой воздух, заполняет его сознание…

«Это её запах?»

— Траурный Поцелуй, — сладким голосом отвечает Урзелька, — поразительная орхидея, растущая на одной планете, больше похожей на беспредельную топь. Я добыла её семя давным-давно и вскормила её, как своего ребенка.

Вздох, полный смутного сожаления.

— Больше того, вскормила её своим ребенком, зачатым ради того, чтобы скрепить мою связь с цветком. — Её тон становится бодрее. — Неважно, у меня есть другие дети.

«Ведьма», — повторяет узник, балансируя между обвинением и преклонением.

— Да, меня именовали так, — признаёт Эссекер, — хотя чаще всего шёпотом, и лишь однажды — в лицо. Мне не нравится это определение. Небрежное и патетичное, оно принижает моё ремесло, требующее скрупулёзности. И ещё оно опасно. Моё положение обеспечивает мне защиту, но не безнаказанность. Даже здесь, на окраине Империума, ищейки Трупа-Императора не дремлют.

«Империум», — мысленно отзывается пленник, опутанный этим шипастым названием. Оно выдирает из пустоты внутри него горько-яркие впечатления: угнетение… репрессии… насилие властей… Какое разнообразие вкусов боли… Они окружают узника, вращаясь в ритме вальса, как та прекрасная и холодная танцовщица на площади, — извиваются, вертятся и хлещут. Напрасные потери, войны и мучения невообразимых масштабов, в равной степени бесцельные и бесконечные…

— Чистая правда, — с чувством произносит ведьма. — Вот почему ты ненавидишь Империум.

«Я… ненавижу Империум?»

Пленник возится с этим откровением, чувствуя, что оно истинно, но также лживо. Ведь есть нечто ещё… Не так ли? Что-то худшее…

— Нет ничего хуже, — нежно давит на него Урзелька. — Империум — опора для погибели человечества, краеугольный камень нетерпимости, на котором возводятся наши коллективные страдания, заложенный мёртвым богом, чтобы досадить живым.

В её голосе проступают нотки скорби.

— Как свидетель, ты наблюдал за бесчинствами Империума с усердием, способным сломить большинство душ, а затем нёс эту боль в себе, словно проклятие, разве нет?

«Верно», — отзывается узник, ощущая её правоту всем сердцем.

— И разве не поклялся ты выступить против него?

«Поклялся».

— Тогда сдержишь ли ты обещание, данное заблудшим и проклятым?

«Сдержу, — откликается он, страстно желая выкрикнуть ответ. — Сдержу!»

— Такова жизнь, — звучат её негромкие слова на волне головокружительного аромата. — Говорила же я, что ты был настоящим еретиком, не так ли?

Еретик? Раньше этот термин ничего не значил для пленника, но теперь в нём что-то пробуждается — ненависть, жаждущая, чтобы ей внимали. Она взвивается внутри узника и разгорается огнём неистовства, питаемым из кладезя боли, который никогда не иссякнет.

«Да, — подтверждает еретик, принимая своё призвание. — Всегда и на веки вечные!»

— Гнев — дивный, но ненадёжный грех, — задушевно предостерегает его Урзелька. — Если орудовать им с убеждённостью, он может раскалывать миры, однако ты рискуешь стать его рабом, если будешь чрезмерно потакать ему. Хотя это верно для всех Преславных Пороков, среди них нет другого столь же неуравновешенного. Ты понимаешь?

«Да».

Ярость еретика утихает, пока мудрые речи наставницы охлаждают и закаляют его. Отвращение, которое он испытывал к ней, давно исчезло, вытесненное ненавистью к Империуму.

«Что он мне сделал?» — недоумевает еретик, стараясь вспомнить.

— Не надо, — предупреждает Эссекер. — Я надёжно запрятала эти образы, однако их невозможно вырезать так, чтобы не ослабить тебя. Если ты копнёшь достаточно глубоко, то обнаружишь их. Ты уже начал рыть и отыскал Облазть.

«Но зачем их скрывать?»

— Они чересчур личные. Слишком мелочные. Они принизили бы величие твоего дела, но распалили бы твою страсть. И со временем — быстрее, чем тебе думается, — склонили бы тебя на путь Гнева. Ты бы пылал ярко, но кратко, и умер бы ради того, чтобы слегка кольнуть нашего врага. Я вознесла тебя на недоступные тебе высоты, дабы твой удар возмездия оказался действенным.

«Я… понимаю», — лжёт он, зная, что Урзельку ему не обмануть.

— Радует ли тебя музыка? — без видимой причины спрашивает она.

«Да», — осознаёт еретик. Хотя мелодия повторяется, она не застаивается, ведь в каждом цикле возникают едва уловимые изменения. Любой следующий виток словно бы развивает предыдущий, суля новые, более изысканные и странные вариации.

— Екатерина, моя сестра, сочинила вальс в шестнадцать лет и стала лишь немного старше к тому дню, когда исполнила его в первый и единственный раз. Наш отец считал её юным дарованием, однако я полагаю, что вдохновение она добыла не во врождённом таланте, а из более щедрой жилы.

«Зачем ты мне это рассказываешь?»

— Потому что обещала тебе историю.

«Неужели?»

— Из-за неё ты и пришёл ко мне. — Уже знакомый очаровательный смешок. — Естественно, эта история предрекала отмщение, коего ты жаждешь. Открытое признание нашего общего пренебрежения богом-трупом сочеталось в ней с доказательствами моей приверженности делу.

«Какими доказательствами?»

— Их хватило, чтобы заманить тебя сюда.

«А что за история?»

— Вдохновляющая повесть о мыслительнице, которая испытывает отторжение к окружающим и готова пожертвовать всем ради перемен. Рассказ доставил бы тебе удовольствие, однако он недостоин звучать на твоём вознесении. Я желаю поделиться с тобой кое-чем гораздо более личным, мой милый еретик.

Ему удаётся представить улыбку, которой кнежина сопровождает эту ласковое глумление, но не её лицо. Как такое возможно? И почему она прячет свои черты? Урзелька наверняка красива и, скорее всего, даже ошеломительно прекрасна, ведь с чем-то меньшим она бы не смирилась.

— Именно так, — соглашается Эссекер, — однако тебе нельзя отвлекаться. Похоть — самый утончённый из грехов, и я осваивала это наслаждение столь же усердно, как ты отвергал его… По крайней мере, до нашего тайного свидания.

Она вновь упоительно усмехается.

— Боюсь, Похоть поглотила бы тебя так же проворно, как Гнев. Кроме того, мне не требуются от тебя ни преданность, ни служение, ни тем более любовь. Я не знаю недостатка в последователях и партнёрах, которые охотно пойдут на всё ради меня.

Пристыженный еретик размышляет над новым откровением.

«Ты поэтому ослепила меня»? — наконец спрашивает он.

— Я ослепила тебя, дабы ты начал видеть, — объясняет Урзелька. — Мне нужно, чтобы ты посмотрел внутрь себя, туда, где раскрываются величайшие истины. Еретики встречаются повсюду, но глубинные путники — редкость.

«Куда я отправлюсь?»

— Ты только что услышал ответ, — журит его Эссекер. — Однако же мы говорили о моей истории… Я хочу рассказать тебе о Екатерине, моей сестре-близнеце. Её всегда называли полным именем, никаких «Катрин» или «Кать». По характеру она была настолько же прилежной, насколько я — капризной, но мы беззаветно заботились друг о друге. Наша мать скончалась, принося нас в сей мир, и тем самым мы унаследовали общий долг, соединивший нас прочнее кровных уз. Разумеется, мы не понимали этого, пока не подросли, однако чувствовали правду ещё в колыбели. Безразличие отца скрепило нашу связь, а враждебность брата сделала нас союзницами в домашней войне.

— Людовир был старше на четыре года: достаточно взрослый, чтобы безутешно горевать из-за смерти матери, и достаточно незрелый, чтобы обвинять в случившемся нас. Он ненавидел своих сестёр, а мы ненавидели его в ответ, закрепляя наше взаимное презрение ловушками, проделками и обманами, которые становились всё более злобными. Почти не сомневаюсь, что Людо прикончил бы нас, если бы я не опередила его. То убийство, первое для меня, и сейчас остаётся наиболее приятным, пусть и не самым элегантным. Я хитроумно растянула несколько бечевок так, чтобы брат, запинаясь о них, в итоге насадил себя на церемониальный меч. Признаю, западня чрезмерно вычурная, но весьма изобретательная для ребёнка одиннадцати лет и вполне удачно замаскированная так, чтобы никто не разглядел умысла. Не говоря уже о том, какое невыразимое удовольствие я испытала…

— К сожалению, затем события приняли скверный поворот. У отца возникли сомнения в том, что всё произошло ненамеренно, и подозревал он только меня. Казалось, он ощущал, что Екатерина жалеет брата.

Ещё один печальный вздох.

— Она стала его новой любимицей. Мою сестру непрерывно чествовали и восхваляли, а со мной обходились как с парией.

«Он узнал?» — спрашивает путник.

— Он ничего не знал, но догадался правильно. Екатерина возражала против убийства, даже угрожала выдать меня, если я всё-таки попытаюсь. По сути, она была так настойчива, что мне пришлось уступить её требованиям… А затем устроить всё в одиночку. Я твёрдо верила, что впоследствии она смирится с необходимостью такого деяния.

«Но этого не случилось».

— Она смирилась с тем, что такова моя натура!

Пауза, преисполненная горечи.

— Сестра не предала меня, но и не простила. Себе она тоже никогда не простила того, что поверила моей лжи. Минули годы, прежде чем мы вновь поговорили по-настоящему, однако наша связь уцелела, и, когда её стали мучить кошмары, она обратилась ко мне. Да и как же иначе? Ведь её сны были неестественными, в равной мере правдоподобными и зловещими, и повторялись они с пугающим постояноством.

«Расскажи о них», — призывает путник, заинтригованный тем, что открывает о своей личности его наставница.

— Они всегда начинались одинаково. Екатерина просыпалась в раскалённой тьме, погребённая и горящая, но целая и невредимая. В ужасе она прорывалась наверх, отбрасывая магму голыми руками, пока не вылезала на поверхность — гигантскую обсидиановую плиту. Там оказывалось, что неподалёку стоит великан в длинных серых одеяниях, озирающий вулканические пустоши вокруг. При появлении Екатерины он обязательно поворачивался к ней, а она неизменно отдёргивалась, сколько бы раз ни переживала этот момент, поскольку его лицо выглядело чудовищно. Бронзовый череп, лишённый глазниц, однако наделённый зрением… В его лбу сиял кристалл размером с кулак, видящий мою сестру куда более ясно, чем любой природный глаз. Когда свет камня озарял её, то изгонял страх, ибо лучился чистотой.

«Чистотой?»

— Такое впечатление сложилось у Екатерины, но она обладала благородной душой, которую не запятнал мрак, окружавший её с рождения. Скорее всего, мы с тобой ощутили бы нечто совершенно иное.

Путник безрадостно кивает, потом напрягается: лифт, дернувшись, замирает на месте. Ремни, стягивавшие узника, сползают с него, как змеи, но он не шевелится. Разговор ещё не окончен.

«Что дальше? — напоминает он. — С тем великаном?»

— Они беседовали, однако без помощи слов. Не так, как ты говоришь со мной сейчас. Их духовное соединение не ведало ограничений, накладываемых языком и логикой, что позволяло им исследовать более таинственные и диковинные области, лежащие за пределами таких понятий. Просыпаясь, Екатерина забывала всё, кроме своих впечатлений — бесподобных, безумных абстракций неизмеримо изменчивой бескрайности. Однажды сестра назвала её «океаном грёз», но потом отбросила это описание как упрощённое.

В тон Урзельки проникает грусть.

— Видения преследовали её наяву, выхолащивая ей жизнь, словно какая-то гниль души. Для неё утратило значение всё, кроме страстного желания выразить суть своих странствий в некой материальной, постижимой форме.

«Вальс», — предполагает путник.

— Вальс, — подтверждает Урзелька. — Екатерина назвала его тем единственным словом, которое сумела вынести из своих снов. «Афелий». — Кнежина растягивает термин, будто смакуя его. — Теперь ты понимаешь, в чём могущество мелодии. Это лучшее из произведений моей сестры, за исключением последнего, однако она считала его неудачным.

Эссекер скорбно вздыхает.

— Потом её навязчивая идея усилилась и ухудшилась, обернувшись одержимостью и чем-то вроде возвышенного помешательства. Она превратилась в тень самой себя — в затворницу, чахлую и жалкую, но неутомимую. Наш отец сначала отчаялся, затем стал сердиться и чинить ей препятствия, чем вынудил меня устранить его. Иначе я не смогла бы способствовать Екатерине в её устремлениях.

«Ты потворствовала ей?»

— А как же иначе, если я заменяла ей весь мир? Кроме того, я никогда не сомневалась, что её «океан» реален. Возможно, это единственная реальность, а наша — всего лишь рябь на ней. Или отражение. Вообрази, каково будет нырнуть в его бездонные, бесформенные просторы! Какое там изобилие вкусов и консистенций…

«Следовало выбрать тебя, — решает путник, захваченный её страстностью. — Великану следовало выбрать тебя».

— Когда-то я тоже так думала, — сетует Урзелька, но потом у неё улучшается настроение. — Неважно, я сама отыщу дорогу туда. После того, как покорю его течения.

«А кто он, тот великан с лицом-черепом? Ты знаешь?»

— Нет, однако со временем выясню и это. И тогда мы с ним потолкуем.

«Ты отомстишь за свою сестру».

— Здесь не за что мстить. Сны оказались для неё благословлением. Они освободили её, как я в свой черёд освободила тебя, чтобы ты пошёл следом за Екатериной.

Теперь голос Эссекер звучит степенно и серьёзно.

— Моя история завершена, путник, как и твоё схождение. Нашим разговорам вышел срок. Теперь ты должен попробовать вознестись.

«Подожди, — настоятельно просит он. — Ты сказала, что есть ещё одно творение, нечто более мастерское, чем вальс. Можно ли мне услышать его?»

— Пожалуй, — отвечает кнежина. — Иногда оно поёт… Но это не музыкальное произведение. Создав вальс, Екатерина забросила ноты и взялась за кисть. Рисование стало для неё прорывом. — Ласковый смешок. — Однако же чутье, как обычно, тебя не подводит, ведь твой путь пролегает через её последнюю картину.

«Картину? — хмурится странник. — Но ведь ты забрала у меня глаза. Как же…»

Его обрывает скрежет металла.

«Стены… движутся».

Он подбирается, ощутив, что клетка открылась в более обширный участок тьмы. Разносясь по огромному помещению, вальс преображается в возвышенную симфонию, эхом вторящую себе, однако путник улавливает и другие, менее воодушевляющие звуки. Со всех сторон доносятся стоны, что-то быстро шуршит по полу. Странник здесь не один. Через пару секунд на него обрушивается волна смрада — вонь гнусного, непоправимого разложения.

— Это заблудшие, — сообщает Эссекер. — Они не причинят тебе вреда, если только ты не замешкаешься. Робость разъяряет их.

«Что… Кто они такие?»

— Те, кто потерпел неудачу. Ты не первый, кто последует за Екатериной в глубины, и не будешь последним, но я верю, что ты зайдёшь дальше многих. Полагайся на себя. Исполняй свою клятву.

«На сей раз всё будет иначе, — вспоминает путник. — Я приму бой».

Он встаёт, покачиваясь на непослушных ногах, потом ковыляет в пустоту. Странник почти уступает инстинктивному желанию вытянуть руки и передвигаться на ощупь, однако преодолевает его, чувствуя, что это бессмысленно. Тут нет ничего, кроме заблудших и трофея, не давшегося им. Ладони и пальцы не приведут его к картине Екатерины — шаря в темноте, он только покажет, что боится. Нет, здесь есть лишь один путь, по которому стоит пройти: вперёд и только вперёд. Даже направление не имеет значения, пока он идёт с убеждённостью. С непокорностью. Разве не поэтому ведьма выбрала его?

«Как внутри, так и снаружи».

Опираясь на дисциплину, впитавшуюся ему в кровь, он ступает в пустоту, набираясь уверенности с каждым шагом. Упыри расступаются перед ним, скуля и резко вопя от ненависти, но странник не обращает на них внимания. Твари — ничто по сравнению с ранами, которые он несёт на себе. Урзелька по-прежнему с ним, однако она молчит, уважая сакральность такого перехода. Конечно же, Эссекер использует путника. Теперь он понимает это, но не возмущается и вообще не испытывает к ней никаких чувств. Ничто не важно, кроме его странствия и обета, требующего идти такой дорогой. Ему нужно находиться здесь, пробираться по бескрайней тьме в поисках света. Он всегда занимался этим, хотя прежде не ведал подобной ясности ума. Подобной…

«Чистоты».

И тогда он видит, что в бездне внутри него сияет нечто вроде запутанной призрачной звезды — шедевр Екатерины Эссекер. По мере того, как путник приближается к картине, она раскручивается с холста и, проползая через обломки разбитых воззрений, приветствует его. Она — кипучий исполин, сплетённый из ярко-тёмных теней и горячечных видений, она — окно в океан грёз… Но разбитое. Несовершенное. Неминуемо, неизбежно небезупречное, в точности как и задумывала его создательница.

«Несовершенство — его природа и его притягательность…»

Странник не может определить, принадлежит эта мысль ему или кому-то ещё, однако за ней накатывают другие, и его омывает вал озарений. Он видит, что Екатерина набросала семя сей сущности, после чего добровольно принесла себя в жертву, когда картина расцвела и пожрала её — так же, как затем поглотила всех, кто последовал за художницей.

«Вы все там», — осознаёт путник, замечая в сплетении нити человеческой сути. Эти пережитки людей поют ему, общаясь с ним без слов, как некогда беседовали Екатерина и её провожатый. Они говорят, чего хочет их вместилище и почему. Призывают его рисовать. Их песня гласит, что Афелий — загадка для восприятия, которую невозможно распутать, но, если ты взглянул на неё, то уже не забросишь. И она становится всё более замысловатой с каждой попыткой отыскать её истинную форму…

«Рисуй!»

— Великолепно, не правда ли? — шепчет Урзелька, однако дрожь в голосе выдаёт её неуверенность. Эта переменчивая головоломка — не то чудо, которого алчет кнежина. Её грёзы — блестящие, но жухлые плоды фантазии. Вот почему она только смотрит, не решаясь лично отправиться в путь, и вот почему одноглазый великан выбрал её сестру. Отмахнувшись от неё, странник раскрывает себя перед Афелием.

Пора рисовать.