Холодный поцелуй смерти / Death's Cold Kiss (рассказ)

Гильдия Переводчиков Warhammer Холодный поцелуй смерти / Death's Cold Kiss (рассказ) | |

|---|---|

| Автор | Стивен Сэвил / Steven Savile |

| Переводчик | Serpen |

| Издательство | Black Library |

| Серия книг | Вампирские войны |

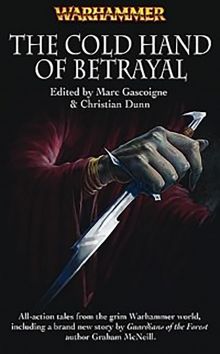

| Входит в сборник | Холодная рука предательства / The Cold Hand of Betrayal (сборник) |

| Источник | Холодная рука предательства / The Cold Hand of Betrayal (сборник) |

| Год издания | 2006 |

| Подписаться на обновления | Telegram-канал |

| Обсудить | Telegram-чат |

| Скачать | EPUB, FB2, MOBI |

| Поддержать проект

| |

Содержание

I

Старый священник убегал.

Молния выжгла темноту, на мгновение превратив ночь в день. Иссохшие ветви деревьев вокруг него отбросили на дорогу зловещие тени, крутившиеся и корчившиеся в резком свете. Гром прокатился над холмами, глубокий и раскатистый. Лил дождь, заглушая иные звуки.

Первобытная сила бури отдавалась в костях Виктора Гутмана.

- Я старик, - застонал он, схватившись рукой за грудь в полной уверенности, что боль, которую он ощущал, говорила о том, что его сердце вот-вот лопнет. - Я хрупкий. Слабый. Во мне нет силы для этого боя, - и это было правдой. Каждое слово. Но кто ещё оставался, кроме него?

Никто.

Его кожа ещё зудела от отвращения, которое он почувствовал в присутствии существа. Тошнота вцепилась ему в глотку, кровь оттолкнула скверну существа, вошедшего в комнату барона Отто и потребовавшего молодую Изабеллу. Он упал на колени, сбитый с ног свирепой яростью бури. Ветер насмехался над ним, выл вокруг, рвал его мантию. Он легко мог умереть на дороге и навеки упокоиться в грязной канаве, затеряться в лесу и сгнить или быть сожранным волками.

Нет.

Храм. Он должен был вернуться в храм.

Он с трудом поднялся на ноги и сделал ещё несколько шагов вниз по пути, спотыкаясь и путаясь в собственных ногах, движимый потребностью уйти подальше от проклятого места.

Это были чудовища. Настоящие монстры. Страх, сковывающий ужас наполнил его. Затворническая жизнь в храме, роды и крестины, браки и похоронные обряды, такие приземлённые вещи, но они каким-то образом объединялись и превращали чудовищ в меньшее зло, а, в конце концов, и вовсе в полузабытые легенды. Он забыл, что эти легенды были реальны.

Гутман споткнулся и остановился, ухватившись за ближайшее дерево, чтобы не упасть. Он бросил испуганный взгляд через плечо на мрачную тень замка Дракенхоф, обнаружив одно единственное окно, горевшее светом, а в нём увидев силуэт нового графа.

Влада фон Карштайна.

Он знал, какого рода искривлённой мерзости был этот человек. Знал, с холодной, мрачной уверенностью, что только что был свидетелем передачи власти от барона - демону. Больная повёрнутая злобность Отто ван Драка побледнеет в сравнении с тиранией ночи, что обещало правление фон Карштайна.

Старый священник подавил рвотный позыв. Однако его всё равно вырвало, и он вытер губы тыльной стороной ладони. Зараза создания ослабила его. Эта порча была коварной. Она вцепилась ему в кишки, она разорвала ему горло и потянулась к его разуму. Перед глазами всё плыло, он ни на чём не мог сфокусироваться. Ему нужно было уйти как можно дальше от изверга.

Его разум бешено заработал. Он изо всех сил пытался вспомнить всё, что знал о вампирах и им подобных, но в голову не приходило ничего большего, нежели суеверия и слухи.

С каждым шагом гнетущее ощущение на вьющейся вниз к городу тропе становилось всё сильнее. Обещающие убежище крыши и свет огней казались далеко, слишком далеко для старика. Непрекращающийся дождь скрывал все остальные звуки. И, всё же, Гутмана не покидала уверенность, что он был не одинок в этой буре. Кто-то - или что-то - следовал за ним. На краю зрения старик иногда замечал едва уловимое движение, но стоило развернуться - тень сливалась с ещё более глубокими тенями, а форма, в которой он, без всякого сомнения, видел бледно-белое лицо, превращалась в клешни мёртвых деревьев и мельтешение крыльев летучих мышей.

Он поймал себя на том, что всё чаще и чаще оборачивается, пытаясь увидеть того, кто преследовал его.

- Покажись! - вызывающе крикнул старый священник, но его слова были подхвачены и развеяны бурей. Холодная рука страха сжала сердце, когда он споткнулся и едва не полетел кувырком.

Хор волков ответил ему.

И смех.

Мгновение Гутман не мог поверить своим ушам. Но в том и не было нужды. Это был смех мужчины. Он чувствовал в кишках, в костях, в собственной крови то же отвращение, что вызвало у него помутнение, когда фон Карштайн впервые вошёл в спальню ван Драка.

Кто-то из порочного выводка графа последовал за ним из замка. Это было глупо и наивно - думать, что фон Карштайн явился в одиночку. Чудовище должно иметь фаворитов, чтобы выполнять его приказы: лакеев, что всё ещё цеплялись за свою человечность, и слуг, что уже отринули это. Да, это имело смысл. Как может создание проклятой надежды выдавать себя за живого без окружения перекрученных душ, что исполняли бы любую его прихоть?

- Я сказал, покажи себя, тварь! - вновь выкрикнул Гутман в темноту. Дождь стекал по его лицу, словно слёзы. Он больше не боялся. Он был спокоен. Он смирился. Тварь играет с ним.

- Зачем? - раздался ответ, голос прозвучал так близко, что он почувствовал, как дыхание человека коснулось уха. - Чтобы твой мелкий божок мог поразить меня праведным перуном из его блестящего серебряного молота? Думаю, нет.

Брат Гутман отшатнулся от голоса, резко разворачиваясь лицом к своему мучителю, но человека там уже не было.

- Ты мучительно-медленный, старик, - сказал голос, снова, каким-то образом вновь раздавшись за спиной священника. - Твое убийство обещает быть совсем неспортивным, - Гутман чувствовал холод мёртвых пальцев, потянувшихся к его горлу, нащупывавших пульс на шее. Он покачнулся от их прикосновения так сильно, что рухнул в самый центр грязной лужи. Дождь всей мощью обрушился на его лицо, пока священник крутился, скользя в грязи, пытаясь разглядеть своего мучителя.

Человек стоял над ним, не более чем силуэт во тьме.

- Я мог бы убить тебя прямо сейчас, но я никогда не обращал священников. Как ты думаешь, из тебя получится хороший вампир, старик? У тебя есть целое стадо бессловесных овец, чтобы кормиться, целое стадо тех, кто охотно придёт к тебе в ночи, желая стать пищей, если твой святой поцелуй приблизит их к их драгоценному Зигмару, - человек опустился на колени рядом с ним, выскользнувший, наконец, из-за туч лунный свет осветил левую сторону его лица. Для Гутмана это лицо являлось обрётшей форму наивысшей жестокостью, но на самом деле оно было равно прекрасным и холодно-безмятежным. - Какая вкусная мысль. Жрец духа становится жрецом крови. Подумай о возможностях. Ты бы стал единственным в своём роде, старик.

- Я лучше умру.

- Да, конечно. Это само собой разумеется. Теперь, давай, поднимайся.

- И сделай твою работу легче?

- О, просто встань, прежде чем у меня закончится терпение, и я воткну меч тебе в брюхо, брат. Чтобы умереть, стоять не обязательно, ты же знаешь это. Это не является обязательным условием. Меч столь же эффективно воздействует и на людей, валяющихся в грязи, поверь мне, - он протянул руку священнику, чтобы помочь, но жрец отказался от его помощи, собрав последние силы и упрямо поднимаясь на ноги.

- Кто ты?

- Это важно? В самом деле? Что такого в имени? Истина? Неужели если бы назвать мясо, кошачью мочу и заплесневелый хлеб другими именами, их запах стал менее отвратительным? Они по-прежнему воняли бы распадом, гниением, так зачем эта одержимость давать вещам имена? В имени нет никакой магии.

- В каком грустном мире вы живёте, - сказал Гутман через мгновение. - В мире, где первое, что приходит на ум, пронизано порчей. Дайте мне мир, полный роз и красоты, и я умру счастливым. Жить так, как живёте вы, это всё равно, что не жить вовсе.

- О, не будь столь поспешен, отвергая его, святоша. Есть старая поговорка в моём родном городе: «Die reinste Freude ist die Schadenfreude», - произнёс человек на безупречном рейкшпиле. - Самая чистая радость - это радость, которую мы ощущаем, когда другие испытывают боль. Теперь я считаю, что это вообще единственная радость. Всё остальное преходяще, мимолётно. Вскоре тьма накроет всё, что ты оставил, и свет, и твои драгоценные розы и всё остальное, что ты считаешь красивым, станет не большим, чем воспоминанием. Это знание, должен признаться, вызывает во мне некоторое удовольствие. Что ж, давай посмотрим, сколько так называемого «красивого» ты сможешь вспомнить, когда превратишься в ничто,. Меня зовут Герман Познер. Герман Познер. Скажи это. Пусть это будет последним, что ты произнесёшь, как живое существо. Скажи это.

- Герман Познер, - произнёс брат Виктор Гутман, пробуя имя на вкус. В словах было не больше зла, чем в других, которые он говорил. В них не было ничего уникального. Они не были испорчены мерзкой чумой или разрушены несмертью. Это были слова, всего лишь слова.

- Возвышение или гниль, старик? Тебе решать, - спросил Познер. Его рука, словно извивающаяся змея, схватила священника за шиворот и подняла, почти оторвав старика от земли. Гутман боролся и вырывался, пинаясь и брыкаясь, пока Познер не притянул его к себе так близко, что он мог почувствовать мускус могилы, исходящий от дыхания твари. Прикосновение существа вызывало дрожь омерзения.

Но как бы он не сопротивлялся и не пинался, всё было бесполезно - хватка Познера была подобна железу.

Он почувствовал зубы - клыки - погружающиеся в его шею, впивающиеся глубоко, жестоко. Тело старика напряглось, каждая частичка его бытия противилась приближающемуся убийству. Его задёргало, перекрутило, тряхануло и, наконец, он обмяк, когда почувствовал, как жизнь вытекает из него.

А потом боль закончилась, а Познер закричал и схватился за собственную грудь.

Гутман понятия не имел, что заставило вампира выпустить его. Да ему это было и не важно. Его ноги подогнулись, и он рухнул, но остался в сознании. Он лежал в грязи, едва в силах пошевелиться. Он был уверен, что его отключающееся сердце в любой момент просто перестанет биться и лишит вампира его убийства. В голову пришла восхитительно ироничная мысль, как зверь упьётся мёртвой крови, поняв свою ошибку лишь тогда, когда станет уже слишком поздно.

Познер поднял руку. На кожи ладони алел глубокий ожог в виде молота Зигмара.

На мгновение старый священник подумал, что это чудо - что он спасен. Но затем суровая реальность «чуда» показала себя. Серебряный молоток, который он носил под одеждой на цепочке, в тряске вылетел наружу и, когда вампир наткнулся на него, серебро выжгло отпечаток на плоти зверя. Серебро. По крайней мере, эта часть историй оказалась правдой. Металл был анафемой для владык нежити. Он схватил талисман, как будто тот мог каким-то образом защитить его. Это был слабый жест. Познер склонился над ним и, схватив серебряную цепочку, не обращая ни малейшего внимания на шипение собственной сжигаемой плоти, сдёрнул святой талисман с шеи Гутмана и отшвырнул прочь.

Вонь горелого мяса была тошнотворно сладкой.

- Что ж, а теперь давай посмотрим, как ты справишься без своей маленькой безделушки. Приступим?

Прежде чем Гутман успел отползти прочь, Познер вновь вцепился ему в горло, ногти на руках, словно железные когти, безжалостно вонзились в плоть священника. Боль была ослепительной. Зрение священника то расплывалось, то фокусировалось вновь, пока мир уходил в небытиё и, наконец, погрузился в агонию черноты. Последнее, что он чувствовал, прежде чем боль затмила всё, был поцелуй вампира, интимный и смертельный, там, где его неровно трепещущий пульс был наиболее сильным. Глаза Гутмана резко распахнулись, и на мгновение он в полную силу ощутил окружающий его мир: каждый цвет был более ярким, более сияющим, каждый аромат - более острым, более сильным, чем за всю жизнь, что он прожил с ними бок о бок. Он умирал, жизнь вытекала из него вместе с кровью, и эта полнота мироощущения была попыткой его разума зацепиться за воспоминания о жизни, одна последняя, всепоглощающая перегрузка чувств. Виктор Гутман ощутил, как всё это вымывалось из него. Он чувствовал, как воля к жизни покидает его вместе с этими мыслями, пока он покорялся Герману Познеру. Он перестал вырываться, жажда борьбы вытекла из него.

Познер поудобнее отвёл голову священника, чтобы открыть яремную вену, и впился, и жадно отхлебнул и сосал, пока его жажда не была утолена. Усмехнувшись, он наклонил голову старика и по капле влил кровь в его открытый рот. Гутман закашлялся, и его вырвало, струйка слюны вытекла из уголков его рта. Всё тело священника дёрнулось, восставая против кровавого поцелуя, а затем он упал, когда Познер отпустил его.

Вампир ушёл, оставив старика умирать.

«Умереть, - понял Гутман, - стать одним из их рода. Мерзостью. Нет. Нет. Это не может произойти. Я не буду убивать, чтобы жить. Я не буду!»

Но он знал, что будет.

В конце концов, когда жажда крови завладеет им, а его человечность превратится в жалкий ноющий призрак, он будет.

Гутман вцепился в грязь и проволок себя несколько футов, прежде чем силы покинули его. Его неровное дыхание выдувало пузыри в грязной луже рядом с лицом. Его рука дёрнулась. Он чувствовал, как то теряет сознание, то вновь приходит себя. Каждый вдох легко мог стать последним его вдохом. Он не имел ни малейшего понятия, как долго лежал в грязи, выдувая кровавые пузыри. Время потеряло всякий смысл. Солнце не поднималось. Дождь не прекращался, по крайней мере, не стихал полностью. Он пытался двигаться, но каждая крохотная частичка его тела вопила от боли. Он был один. Впрочем, случайный крестьянин, проехавший мимо, не мог спасти его. У него был выбор - хотя был ли это вообще выбор: умереть здесь, сейчас и проснуться уже как демон, или бороться с этим, сражаться до последнего человеческого вдоха, в слабой надежде на то, что кто-нибудь в храме сможет остановить превращение и купить ему ещё немного времени. Смерть неизбежна, он всегда знал это, и он принял это. Он встретит Морра, как и любой мужчина, женщина или ребёнок, в конце концов, таков был порядок вещей. Он пообещал себе, что сделает это с достоинством. Он умрёт и останется мёртвым. «Суди меня не по тому, как я жил, а по тому, как я умру»… кто сказал это? В этих словах был определённый смысл.

На склоне холма вокруг него вой волков стал сильнее. Пародия на погребальную песнь. Он знал, что это за волки. Он знал, как звери могли менять форму по собственному желанию. Он страшился момента, когда их крики станут понятны ему, ибо тогда его судьба будет решена окончательно и бесповоротно.

Он толкнулся одной ногой, затем другой, едва не теряя сознание от усилий. Его лицо едва ли несколько дюймов протащилось по грязи, он всмотрелся в своё отражение в грязной воде, стараясь покрепче запомнить увиденное. Он знал, что этот образ исчезнет, знал, что забудет себя, но это было важно - попытаться удержать хотя бы часть того, кем он был. Одной ногой, затем другой. Старый священник волок себя вниз по длинной извилистой дороге. Он чувствовал стальной ветер на лице, когда вытягивал шею, отчаянно пытаясь увидеть, далеко ли городские огни.

Слишком далеко, они словно бы издевались над ним. Слишком далеко.

Он никогда бы не смог сделать этого.

И поэтому он будет проклят.

В отчаянии, Виктор Гутман встал на ноги, сделал два нетвёрдых шага и вновь рухнул лицом в грязь. Он лежал там, лишившись последних сил, проклиная себя за глупое решение отправиться в замок в одиночестве. Лекарь уже давным-давно, наверное, лежал дома в собственной кровати, примостившись под бочок своей строптивой жены, пока та храпела. Или лежал мёртвый, где-нибудь в канаве. Он также оставался один, когда сам Гутман сбежал из замка. Столь же уязвимый. «И, наверное, столь же мёртвый», - с горечью подумал Гутман.

Он вновь кое-как встал на ноги и сделал пару спотыкающихся шагов, прежде чем опять упасть. Он закричал от гнева и разочарования, страстно желая, чтобы хоть кто-нибудь услышал его и пришёл на помощь. Конечно, в этом не было никакого смысла. Только заграничники подымались в такую рань и выбирались из своих домов, а люди в Империи старались не высовываться из своих домов без веской причины, как говорится: бережёного бог бережёт. Так что вряд ли хоть кто-нибудь придёт, чтобы выяснить, кто кричит на тёмной дороге, и рискнёт своей собственной жизнью. Воры и грабители, бандиты и повесы, дебоширы и картёжники, пьяницы и вампиры - дети ночи, все до последнего. И не было среди них зигмаробоязненной души. Он был один.

Действительно - один.

II

Мейринк и Месснер страстно спорили о смутном месте теософии, чистая воинственность юнца доводила старца до белого каления. С ним было просто невозможно спорить. В его словах не было рассуждения, лишь абсолютные истины. Аргументы были чёрно-белыми. Не оставляющими пространства для серых местечек между ними, которые бы можно было трактовать иначе. Обычно Мейринку ничего не нравилось больше, чем хороший аргумент в споре, но сегодня юнец, казалось, отринул искусство разума в пользу страсти. Всё было о страсти. Меринк отложил кость, на которой он делал резьбу, и покрутил шеей, разминая затёкшие мышцы. Резьба была для него лечебной, но зрение уже было не то, что даже пару лет назад, и последние штрихи детали вызвали у него сильную головную боль. Он чувствовал каждый из прожитых годов. Брат Гутман уже скоро должен вернуться. Возможно, ему бы удалось заставить юного Месснера включить разум.

- Возможно, возможно, возможно, - безрадостно пробормотал Мейринк. Он не питал особых надежд.

- Ах, что это, неужели я слышу, брат, тихое отчаяние в вашем голосе?

- Не такое уж и тихое, - криво усмехнулся Мейринк. Парнишка ему нравился, и он был уверен, что если бы скруглить резкие грани его личности, то Месснер стал бы хорошим священником. Он обладал верой и был чрезвычайно сосредоточенным молодым человеком.

- Само собой. Я просто был дипломатичен. Ну, может, тогда погреем немножко наши кости у огня, пока ждём брата Гутмана.

- Недурная мысль.

- Гнусная ночка, - заметил Месснер, уютно располагаясь рядом с покосившейся поленницей, что плевалась и трещала в камине. Он налил две чашки глинтвейна.

- На сей раз, я не буду спорить с тобой, отрок, - скривился Мейринк.

Ночь затягивалась, и Мейринк слишком устал, чтобы спорить. Он часто смотрел на тёмное окно и прожилки дождя, что молотил по нему. Месснер был прав - ночка действительно была гнусной. Не та ночь, в которую бы старик захотел оказаться снаружи.

Они вечеряли над своими чашками, пытаясь скрыть друг от друга своё беспокойство за старого священника, пока стук в двери не заставил их обоих вскочить со своих мест и чуть ли не бегом пронестись через центральный проход храма. Мейринк инстинктивно сотворил знак молота, пока Месснер откинул тяжёлые запоры и открыл дверь. Уж много лет минуло с тех пор, как они оставляли двери храма открытыми на ночь. Это было проклятие времени. Он не любил это, но был достаточно мудр, чтобы понимать необходимость сего действия.

Месснер открыл дверь в ярящуюся бурю.

Ветер и дождь ворвались на крыльцо и потянули дверь из рук молодого священника.

На мгновение, брат Мейринк ошибочно принял сгустившиеся тени за некий скрывающийся ужас, искажённый и деформированный, как и эта буря, но затем слуга виноторговца Холленфойера, Хенрик, стуча ногами по деревянному крыльцу, выступил из дождя и тьмы, баюкая в руках пучок лохмотьев. Целое мгновение понадобилось Мейринку, чтобы понять, что тряпки были не обычным рваньём, а мокрой насквозь одеждой, обтянувшей влажную кожу и кости, и что Хенрик принёс домой брата Гутмана. Кожа старого священника была столь же бледно-синеватой, как кожа мертвеца. Глаза закатились, голова откинулась назад на руку парня, а челюсть безвольно раскрылась.

- Нашёл… на обочине, за пару миль. Притащил… сюда, - пробурчал Хенрик. В его голосе сквозило напряжение. Он держал старика в руках, словно мешок углей. - Понятия не имею, как долго он… был там. Всё ещё дышит, но, похоже…. не в своём уме. Может… на него напали волки или чё то вроде. Его, похоже… куснули за шею, там есть пара ужасных ран.

- Положи его, положи, - захлопотал Мейринк. - Нет, не здесь, не здесь. В его келье. В его келью. Неси его к нему в келью. Что же случилось? Кто сотворил с ним такое?

- Без понятия, - ответил Хенрик, прокладывая буре путь в храм. Мейринк подскочил к старому священнику и схватил его за руку. Пульс едва-едва прощупывался. Слабый, да, но всё же был, а значит, его сердце ещё билось, ещё разгоняло кровь по его венам.

Они пронесли изломанное тело Виктора Гутмана по винтовой лестнице наверх, в его голую келью и, положив на деревянный поддон, который он нарёк кроватью, накрыли до подбородка одеялом. Старик задрожал. Мейринк воспринял это как хороший знак - в нём ещё было достаточно жизни, чтобы ощущать холод.

Он отослал Хенрика за Густавом Меллином, графским лекарем. Перед тем как тот ушёл, он вложил парню в ладонь серебряную монету.

- Будь убедителен, парень, - слуга виноторговца кивнул и исчез в буре.

Мейринк вернулся в келью старого священника, где Месснер держал тихое молитвенное бдение. Взяв хрупкую руку старого священника в свою, вновь и вновь он шептал молитвы к Зимару, умоляя Его Божественную Руку избавить старика от встречи с Морром. Это было странно, как молодой человек мог быть столь непреклонным в теории и вместе с тем столь набожным перед лицом действительности. Его слепая вера теперь была столь же заразительна, сколь раздражала несколько часов тому назад. Мейринк колебался на пороге, глядя на молодого священника, склонившего голову в молитве перед постелью больного. Гутман едва цеплялся за жизнь - несколько слов, пусть даже великих и добрых, не спасли бы его. Теперь всё зависело от воли старика и мастерства лекаря, если тот, конечно, прибудет вовремя. Именно тогда, когда доходило до подобных событий, наиболее ярко проявлялось их различие. Мейринк был реалистом, Месснер - идеалистом, которому ещё только предстояло лишиться этого чувства под ударами жестокой судьбы.

Мейринк вежливо кашлянул, давая понять Месснеру, что тот уже не одинок.

- Как он?

- Плохо. Эти раны…

- Укусы? Если это то, чем они кажутся.

- О, они именно это, вне всякого сомнения. Однако, что бы ни оставило их, это не волки.

- Как ты можешь быть в этом уверен? - спросил Мейринк, входя в келью.

- Взгляни сам. На первом наборе раны чёткие и расположены близко друг к другу, из чего можно заключить, что рот был небольшим - уж точно меньше волчьего. И кроме них нигде нет других следов и рваных ран, которые были бы характерны для волчьей дикости. Если бы я не знал лучше, то сказал бы, что это сделал человек.

- Но ты знаешь лучше?

Месснер покачал головой.

- Тогда давай ограничимся тем фактом, что мир - больное место и что наш дорогой брат был атакован одним из стаи. Лечить это не имеет никого смысла. Мы должны остановить кровотечение, как можно лучше запечатать раны и держать их в чистоте, чтобы не давать им гноиться. Ну и кроме этого, тут ты пожалуй прав, молиться. Больше я не могу придумать ничего, что бы мы могли сделать для нашего брата.

Они сделали, что смогли: смесь из молитвы, медицины и ожидания. Меллин, лекарь, прибыл на рассвете и осмотрел священника взглядом специалиста, ругаясь вполголоса, пока зашивал раны. Его прогноз не был благоприятен.

- Он потерял много крови. Слишком много для человека, чтобы после этого всё ещё оставаться в живых.

- Вы, конечно же, можете что-нибудь сделать?

- Я сделал это. Прочистил раны. Если они начнут гноиться, то мои пиявки будут вполне пригодны, чтобы высосать гной, но в остальном, теперь он в руках вашего бога.

Гутман не приходил в себя в течение трёх дней. В основном он лежал неподвижно, только едва заметное опускание и подъём груди отличали его от мертвеца, хотя иногда он начинал ворочаться, бормоча какие-то бессвязные полуслова, находясь в тисках лихорадочных слов. Хуже всего было ночью. В самые тёмные часы дыхание старого священника было наиболее слабым, оно вырывалось из его груди резкими толчками, а иногда и вовсе замирало на несколько секунд, словно тело Гутмана просто забывало, что должно дышать. Месснер отходил от его постели лишь на несколько минут в день, для ритуальных омовений. Он ел, сидя на краю его жёсткой постели и спал рядом на полу тесной каморки старого священника, оставив Мейринка наблюдать за повседневным бытом храма и направлять прихожан в их молитвах для быстрейшего выздоровления брата Гутмана.

Лихорадка прошла, и на четвёртый день Виктор Гутман открыл глаза.

Это не было нежным пробуждением: он резко выпрямился, его глаза распахнулись, и из пересохшего рта вырвалось одно лишь слово: «Вампир!» После чего, задыхаясь, он снова откинулся на подушку.

Это неожиданное пробуждение потрясло Мейринка. Он подумал, что ему послышалось, что сухой скрежет был каким-то последним отчаянным призывом к богам о спасении, прежде чем старый священник покинет свою телесную оболочку, но нет. Он услышал всё верно. Гутман выкрикнул «вампир».

Мейринк уставился на зашитые раны на горле старика, мысли путались у него в голове. Могли ли они действительно быть метками вампира? Мысль была смехотворна. Она даже не приходила ему в голову. Вампиры? Но если они всё же были… это значит, что Виктор Гутман теперь являлся одним из них? Порченым? Он был священником Зигмара, конечно, он не мог поддаться кровавому поцелую…

Мейринк взял руку старика и не почувствовал отвращения, которое неминуемо должен был ощутить, если бы старый пастырь родился вновь в нежизни.

- Ещё не слишком поздно, мой друг, - сказал он, стоя на коленях у постели Гутмана. - Ещё не поздно.

- Убей… меня… прошу, - прохрипел старик, его глаза заслезились от боли. Лекарь не оставил ничего, что могло бы притупить боль, и Мейринк выругал себя за то, что позволил уйти ему с его пиявками. - Прежде чем я… поддамся… этому.

- Тише, тише, мой друг. Береги силы.

- Я не буду… убивать. Не буду.

III

Рейнхард Месснер перевернул пыльные страницы древнего фолианта, он устал, начальный порыв уже давно иссяк, и чернила на бумаге стали не более понятны, чем каракули паука. Слова перед его глазами уже давненько сливались в единое целое. Рядом с ним заворчал и заёрзал на стуле брат Мейринк. Минуло уже три дня с того момента, как брат Гутман вернулся на земли живых. Всё это время он то приходил в себя, то вновь впадал в забытье. Он отказывался от пищи, утверждая, что не испытывал голода. Выпил чуть-чуть воды, заявив, что жажды тоже не испытывает. Это беспокоило молодого священника. Ни голода, ни жажды - это было неестественно. Оно добавляло, правда, веры рассказам старика о вампирах, но Месснер отказывался верить в реальность этих слов. Тем не менее, он изучал старые фолианты в поисках какого-то заклятья, которое могло бы запереть Гутмана в храме. Впрочем, без особого успеха. В книгах было пусто.

Несколько ссылок на вампирское проклятье, которое ему удалось обнаружить вращались вокруг сплетен торговок рыбой и глупых суевериях о чесноке и белых розах. Единственным полезным, что удалось обнаружить, была строчка о том, что серебро являлось анафемой для зверей. Кроме же этого, ничего более существенного найти не удалось. Приходилось выдумывать, не как защитить здание от проникновения вампира, а наоборот, как не выпустить его из оного. Оставалось лишь надеяться, что хоть на некоторое время найденное решение подойдёт и для того и для другого.

- Оно вне нашей власти, - неохотно признал он, взметнув облако пыли, когда захлопнул старый фолиант. - Кроме варианта поместить брата Гутмана в облицованное серебром убежище, что является одновременно непрактичным и невозможным, в виду отсутствия металла, больше я ничего не нашёл. Я не хотел этого говорить, но это бесполезно. Мы просто теряем время.

- Нет-нет, ответ должен быть где-то здесь, - настойчиво возразил Мейринк, на этот раз занявший в споре роль упрямого осла, которую обычно занимал Месснер. Мейринк продолжал сопротивляться, словно упёртый мул, отказываясь видеть всю безвыходность их положения. Если Гутман был заражён - и это было именно этим, то есть болезнью - то лучшее, что они могли бы сделать для старика, это вбить кол в сердце, вырезать мозги и похоронить его вниз головой в освящённой земле.

Если…

- Ты же понимаешь это, брат. Это погоня за недостижимым.

- И что же нам делать? Убить нашего брата?

Это был вопрос, на который его молодой брат не был готов отвечать.

- Смерть не приводит ни к чему хорошему, - вместо этого сказал он, надеясь, что Мейринк посчитает это его последним словом.

- Тем не менее, мы не можем днём и ночью сторожить его, это невозможно. Должен быть другой путь.

Ему в голову неожиданно пришла мысль.

- Может, магические руны….? - они могли бы нанести на двери и окна руны, которые бы действовали, как замки, тем самым, ограничивая перемещение Гутмана стенами кельи.

Мейринк сплюнул.

- Ты готов вступить в союз с силами Хаоса?

Конечно, он был прав. Практика магии была объявлена вне закона. Было бы почти невозможно найти того, кто практиковал бы это нечистое искусство, да и если бы им всё же это удалось, кто знает, как долго бы магия оставалась стабильной? Полагаться на такой оберег, это, к Зигмару не ходи, означало самим накликать несчастья, однако, Месснер был уверен, кое-что дельное в этой идее всё же было. Можно ли было создать такую серию рун, которая бы превратила храм в приют для Гутмана?

- Граф имел доступ… - начал он, а затем осёкся, когда понял, что сказал. Граф.

Фон Карштайн.

Граф-вампир.

Он сделал знак молота.

В замок за помощью идти не стоило.

IV

Двери и оконные рамы храма были выложены тонкой серебряной проволокой, согнутой в форме магических рун, долженствующих удерживать нежить. Никакого иного выбора, кроме как нанять человека, несмотря на укоренившееся недоверие к колдунам, у Мейринка просто не оставалось.

Старый зигмарит изучал серебряные завитки.

Насколько он мог судить, в них не было ничего, даже отдалённо магического, несмотря на баснословную сумму, на которую можно было выкупить самого Императора, что храм выложил за работу. Однако человек заверил их, что сочетание странных форм и драгоценного металла превратит храм в темницу для любого из нечистого рода. Он поклялся, что это было самое лучшее из того, что можно было сделать.

Вход в саму крипту тоже не миновал участи дверей и окон: его защищала сеть крайне запутанных металлических витков, что должны были запереть комнату, когда Гутман сойдёт вниз. Всё вместе, если верить магу, должно было образовать непроницаемый для мёртвых барьер, закрывая проход лишённым души. И вновь Мейринку оставалось лишь верить на слово, несмотря на то, что говорили ему его собственные глаза.

По тринадцати ступенькам Мейринк спустился в недра храма.

Промозглый склеп был освещён семью оплывшими свечами, отбрасывавшими над гробницами мрачные тени, в воздухе стояло зловоние. Гутман отказался от удобства кровати и спал на полу, свернувшись калачиком на одеяле в грязном углу склепа, прикованный цепями к стене за лодыжки и запястья, словно обычный вор.

Это зрелище вызвало у Мейринка боль: видеть друга, которого он так любил, живущим во тьме, скрытым от мира, прикованным.

Можно ли было вообще назвать это жизнью.

- Доброе утро, брат, - тихо позвал он, изо всех сил пытаясь убрать печаль из голоса.

- Сейчас утро? - спросил старик, посмотрев наверх. Даже слабый мерцающий свет не мог скрыть тоску в его глазах или дряблую кожу на лице. - В подземелье время теряет всякий смысл. Я не вижу ни света дня, ни тьмы ночи, лишь свечи, которые выгорают и меняются, словно по волшебству, когда я, наконец, сдаюсь и засыпаю. Я снова грезил прошлой ночью…

Мейринк кивнул. Он знал. Ещё две девушки - дети, на самом деле - поддались сонной болезни и умерли прошлой ночью. Ещё две. Они называли это чумой, хотя для чумы эта болезнь была слишком разборчивым убийцей, выпивая жизнь из молодых дракенхофских девиц, оставляя отчаявшихся мужчин, словно у тех был какой-то иммунитет, жить, пока те, кого они любили, становились жертвой смертельного недуга. Она всегда была одинаковой: сперва они бледнели, затем, когда болезнь укоренялась, они погружались в глубокий сон, из которого не уже выходили. Переход был ошеломляюще быстрым. В каких-нибудь три ночи живые здоровые молодые женщины прибавляли чуть ли не три десятка лет, чахли и погружались в вечный сон. Однако Мейринк знал: то была не чума, это было проклятье.

- Неужели я…? Я…?

Он снова кивнул.

- Две молодые девушки, брат. Сёстры. В их именины им должно было исполниться пятнадцать.

Гутман издал сдавленный всхлип. В гневе и отчаянии он поднял руки, задребезжав цепями.

- Я видел это… Я…,- но что он мог сказать? - Ты пришёл убить меня?

- Я не могу, брат. Нет, пока ещё есть надежда.

- Нет никакой надежды. Разве ты не видишь этого? Я - убийца. Нет мира для меня. Нет покоя. И пока я живу, ты даёшь проклятью убивать девушек нашей паствы. Убей меня, брат. Если не ради меня, то ради них, - слёзы проделали дорожки на его грязном лице.

- Нет, пока ещё ты можешь скорбеть о них. Нет, пока в тебе ещё есть сострадание. Когда ты действительно превратишься в животное, когда проклятая болезнь станет лишь твоей, тогда и только тогда я сделаю это. До этого же дня, не проси меня сделать то, что я не могу.

V

- Он должен умереть! - бушевал Месснер, врезав сжатым кулаком по тяжёлому дубовому столу трапезной. Глиняные бокалы, из которых они пили с Мейринком, подпрыгнули чуть ли не на дюйм. Бокал Мейринка некоторое, недолгое, время балансировал, после чего опрокинулся, разлив густое кроваво-красное вино, которое тут же начало впитываться в дубовые панели столешницы.

- И кто же здесь чудовище? Старик в подземелье или юнец, жаждущий его крови? - Мейринк поднялся на ноги и угрожающе подался к своему молодому товарищу. Это был быстро разгоревшийся старый спор, но от этого он не становился менее горячим.

- Сорок две девушки мертвы! Сорок две! Что ты можешь сказать о святости жизни? В чём смысл жизни, брат, если ты можешь столь легко выбросить её!

- Мы не знаем, - прохрипел Мейринк, костяшки его кулаков, упёршихся в стол, побелели от напряжения. - Мы не знаем, что это он виновен в этом. У нас нет доказательств, что он покидал свою тюрьму. Он прикован там. Он в камере, в камере под иконами и глифами и всеми возможными видами приспособлений, направленных на то, чтобы удержать его там, беспомощным… безвредным.

- И всё же каждое утро он кормит тебя историями о своих грёзах, рассказывает о молодых девушках, чьи страдания в лапах чудовищ он видел. Он потчует тебя, брат, этими историями в изумительно подробных деталях. Существо дразнит тебя, а ты слишком туп, чтобы понять это.

- Нет. Это не глупость. Это - сострадание. Старик воспитал тебя так, как будто ты был его собственный сын, когда взял тебя в храм пятнадцать лет тому назад. Он заботился о тебе. Он любил тебя. И то же самое, в своё время, он сделал для меня. Мы обязаны ему…

- Мы не обязаны ему больше ничем. Он уже не Виктор Гутман! Он демон. Разве ты не можешь пустить это понимание в свой толстый череп, человек? Он едва прикасается к пище, которую мы приносим ему, и ты знаешь, почему. Она не поддерживает его. Кровь, вот что даёт ему жизнь! Кровь, брат! Кровь!

- Ты сделаешь это? Ты готов стать убийцей и прикончить человека, который сделал для тебя больше, чем мог твой настоящий отец? Ты бы смог? Тогда давай, возьми нож, спустись в крипту и сделай это, вырежи его сердце. Сделай это, дьявол тебя побери! Если в тебе осталось так мало сомнений, сделай это…

- Нет.

- Отлично, я тоже не стану.

- Я знаю человека, который мог бы, - мягко произнёс Месснер, выворачиваясь из тупика с помощью предложения, которое ни один человек даже не стал бы рассматривать. Привлечь посторонних. Частью из-за страха - что случилось бы, если паства узнала, что священник самого Зигмара был заражён нечистой кровью вампира? Другой причиной был инстинкт самосохранения. Уже несколько дней улицы полнились слухами. Два охотника на ведьм прибыли в Дракенхоф, хотя из того немного, что удалось узнать Месснеру, становилось ясно, что они не были официальными охотниками на ведьм церкви Зигмара, и вряд ли были на службе у курфюрста Мидденхайма. Их путь начался около десяти лет назад, и к этому времени их охота превратилась в их личное дело. Они пришли в город примерно неделю назад, в поисках человека по имени Себастьян Айгнер, на которого, если можно было верить сплетням, они охотились последние семь лет. Он был последним из кучки предателей-убийц, которые погубили семьи этих людей, спалив их заживо. Они пришли в Дракенхоф, чтобы настигнуть своих демонов и, наконец, обрести покой, и Месснер подумал, что они могли бы заодно очистить и храм от его собственного демона. - Они могли бы сказать нам наверняка. Это, в конце концов, их работа.

Мейринк скептически посмотрел на него.

- Сорок две молодые женщины. Сорок две. Я постоянно думаю об этом.

- Ты думаешь, что я делал все эти недели? Ты думаешь, я сплю по ночам, представляя, как он там пирует? Ты думаешь, я не проскальзывал вниз, в крипту, в самое разное время, в надежде найти момент, когда он уйдёт, чтобы удостовериться в том, что он убийца, хотя моё сердце и кричит мне об обратном? И я всегда нахожу его там, прикованным цепями, почти без сознания, выглядящим, как сама смерть, и это разбивает моё сердце - он страдает из-за меня!

- Сорок две, - снова произнёс Рейнхард Месснер, покачав головой, словно сами эти цифры могли отмести прочь любые возражения, которые мог бы привести брат Мейринк. И, возможно, им удалось.

- Поговори с ним, если считаешь, что должен, но я не хочу становиться частью этого, - ответил наконец Мейринк, после чего резко развернулся и вышел из трапезной.

Оставшись один, Месснер поднял упавший бокал Мейринка и начал убирать созданный беспорядок. Казалось, это была его судьба - убирать за Мейринком.

VI

Месснер поприветствовал младшего из двух охотников усталой улыбкой и протянул руку для рукопожатия.

Скеллан проигнорировал её и не стал улыбаться в ответ. Был в нём некий явно заметный холод, впрочем, учитывая характер его работы, в этом, возможно, и не было ничего удивительного. Старший, Стефан Фишер, кивнул и прошёл в храм вслед за Скелланом. Он, по крайней мере, соизволил благопристойно низко склониться перед статуей Зигмара Молотодержца и сотворить знак молота, в то время как его спутник просто шёл по проходу, пиная носком ботинок сиденья и неодобрительно глядя на серебреные вензеля-руны на оконных рамах. В эхе от его шагов сквозил холод.

Месснер посмотрел на исследовавшего каждый закоулок старого храма мужчину, очарованный его уверенностью. В движениях Скеллана не было сомнений. Он взял тонкий осколок стекла со стола рядом с курильницей и наклонил так, чтобы он поймал и преломил свет в радугу на стене.

- Итак, расскажите мне, - проговорил Скеллан, передвигая свет вверх по стене, - как это согласуется с вашей философией? Мне интересно. Лишение человека жизни… кажется… чуждым моему пониманию вашей веры. Просветите меня?

Стоявший позади Месснера, Мейринк откашлялся.

- Жертвоприношение во благо человечества, герр Скеллан. Жертва.

- Убийство, вы хотите сказать, - напрямик заявил Скеллан. - Укрытие его за оболочкой из красивых слов не меняет его сути. Вы хотите, чтобы я спустился в подвал и убил демона. Я могу сделать это. Именно этим я и занимаюсь. В отличие от вас, я не вижу ни малейшего благородства в этом акте. Для меня это дело выживания, не больше и не меньше. Создания уничтожат меня и тех, кто мне дорог, поэтому я убиваю их раньше. Так расскажите мне ещё раз, почему вы хотите, чтобы я вбил кол в сердце старика?

- Он больше не старик. Виктор Гутман давно мёртв. Тварь там внизу - это оболочка, способная на безжалостные, коварные и подлые акты вырождения и убийства. Это зверь. Сорок две молодые женщины нашего прихода пострадали от лап этого зверя, охотник на ведьм. Сорок две. Я хотел бы, чтобы вы выжгли язву, убив зверя, чтобы слова сорок три не коснулись моих губ.

- Хорошо. Тогда мы понимаем друг друга.

- Таким образом, мы убиваем, чтобы остановить ещё большее убийство? - спросил брат Мейринк, не в силах сдержаться. - В этом столько же смысла, как в том, чтобы вести войну, чтобы положить конец войне.

- Мы любим ненавидеть, - ответил охотник на ведьм, как ни в чём не бывало. - Мы любим погромы и разрушения. Любим покорять. Любим убивать. Вот почему мы так любим войну, что чтим убийцу и сделали его богом. В насилии мы забываем сами себя. Через боль, гнев и конфликт мы находим путь, который ведёт нас к… ну, к чему-то, чего мы пока не знаем, но мы полны решимости пройти по этому пути. Так было всегда. И так всегда будет.

- Зигмар поможет нам всем, - мягко сказал Мейринк.

- Само собой, как и другие боги, которые чувствуют себя достаточно благожелательными, чтобы пролить на нас свой свет. И вместе с тем, я стараюсь помочь себе сам. Я считаю, что это лучше, чем ждать чудес, которые, может, никогда и не произойдут.

- Как вы собираетесь это сделать? - спросил Мейринк.

При этих словах Месснер побледнел. Подробности не были тем, что он непременно хотел узнать.

Охотник на ведьм вытащил нож с длинным широким лезвием из-за голенища.

- Серебряный наконечник, - сказал он, прикоснувшись к лезвию, проверяя его на остроту, и до крови порезав палец. - Самый надёжный способ сделать это. Вырезать сердце из груди, а затем сжечь тело, чтобы ничего не осталось.

Месснер содрогнулся, представив себе это. Варварство.

- Делайте всё, что посчитаете нужным, - сказал он, не в силах смотреть в глаза охотнику на ведьм.

- Оставайся здесь, священник. Я не хотел бы оскорбить твои нежные чувства. Пошли, Фишер, у нас есть работа.

VII

Они спустились во тьму, слушая писк крыс и стоны старика, слабые, словно плач давно сгинувших призраков. Его мольбы были жалкими. Свечи погасли, но рядом с огарками лежали новые. Скеллан зажёг две. Этого было достаточно. Смерть - тёмное дело. Слишком много света обеляло её. Его ноги наступили на потёртое серебро, вделанное в порог. Не больше, чем фетиш. В форме вставок не было ни капли магии. Какой-то шарлатан за это фуфло ободрал храм, как липку. Порой его удивляло, какую только цену не согласны заплатить люди, лишь бы чувствовать себя спокойно.

Капризный свет открыл мало тёмных тайн.

Скеллан осторожно шёл по крипте, Фишер в двух шагах позади, с обнажённым мечом, готовый к засаде. У Скеллана не было подобных опасений. Единственные живые, что оставались здесь внизу, были либо слишком малы, либо слишком слабы, чтобы представлять хоть сколько-нибудь серьёзную угрозу. В этом месте не было ощущения зла. Порчи. Он поднял свечу, и под воздействием мягкого света непроглядная чернота превратилась в куда более приятную тень.

Старый священник забился в угол, голый и измождённый, кости едва не протыкали шелушащуюся кожу. У него едва хватило сил, чтобы поднять голову, но когда он всё же сделал это, то вызов пылал в его глазах. Гнойнички окольцовывали его рот. В местах укуса темнели шрамы. У Скеллана не было ни малейшего сомнения в происхождении раны. Это был холодный поцелуй смерти - укус вампира. Старик стал пищей, в этом сомнений не было. Но это не значит, что он вернулся к жизни кровососущим злодеем.

И опять же, не было никого ощущения зла, которое он мог бы ощутить - лишь испуганный старик.

Сделав шаг, он наступил на тарелку с нетронутой едой, что лежала у ног Гутмана, ломти потрескавшегося и заплесневелого сыра размазались по подошве сапога Скеллана. Стоявший рядом кувшин с водой был почти пуст.

- Ты пришёл убить меня? - спросил старик. Для ушей Скеллана это прозвучало почти как мольба. Бедный жалкий злодей, очевидно, почти обезумел от мечтаний о кровавых пирах. Это было естественно - побывав пищей, мечтать о собственном кровавом насыщении, пока его родичи вампиры наслаждались свободой. Но мечты - не дела. Истинный вампир не будет чувствовать ни капли раскаяния. Вы не встретите у истинного вампира душевных страданий от учинённой им резни. Лишь упрямство, высокомерие, презрение, по мере того, как любовь к ненависти выпарит все остальные эмоции.

- Да.

Страх, казалось, отлепился от Гутмана, словно пиявка, насосавшаяся крови, пазл из костей обрушился сам в себя, когда тело старика сползло по стене склепа.

- Спасибо.

- Это будет больно и не останется останков, к которым могли бы прийти поплакать родственники, понимаешь? Другого пути нет. На тебе всё равно лежит проклятие, неважно, ты ли убил этих женщин.

- Я убил их, - решительно сказал Гутман.

- Сомневаюсь, - ответил Скеллан, вытаскивая из-за голенища серебряный нож. - Вызывает ли это у тебя испуг, священник? Заставляет ли он твою кожу зудеть и покрываться мурашками?

Гутман уставился на лезвие, сияющее в блеске свечей. Он кивнул.

- Примиритесь с Зигмаром, - сказал Фишер из-за спины Скеллана. Он отвернулся от грядущего убийства.

Литания из молитвы о прощении и безопасном проходе его души в царство Морра, слетела с губ Виктора Гутмана и даже на мгновение не остановилась, когда серебряный нож Скеллана свершил своё дело, пройдя между третьим и четвёртым ребром старика и пронзив сердце. В его глазах вдруг вспыхнуло понимание, правда неожиданно ярким пламенем запылала в его разуме. Его крики были жалки, когда смерть взяла его в свои объятия. Он истёк кровью, чистой тёмной кровью, что вытекала из раны в груди и скапливалась вокруг тела.

Когда он умер, рядом со Скелланом остался лишь старый священник, грязный жалкий старик в ржавых цепях.

Он повис в них, конечности обмякли, тело неловко скрючилось, голова свесилась вниз на выпирающие, словно у покойника, рёбра, нож торчал из его груди.

- Всё кончено, - сказал Фишер, положив руку на плечо друга. - Пойдём, оставим это место. Убийство в храме вызывает у меня дрожь.

- Ещё немного, старый друг. Ступай к священникам, скажи им, что дело сделано, и принеси парафиновое масло из корзины. Это место нуждается в очищении от зловония.

- Но…

- Никаких но, приятель. Это место должно быть очищено. Священники могут найти другие стены, где можно восхвалять своего бога. Но не здесь. Теперь, не оставишь ли меня с мёртвыми, старый друг? Я должен отдать последнюю дань уважения храброму старому дурню.

Он сидел один, рядом с мёртвым священником, не зная, сколько прошло времени, свеча в его руке медленно таяла. Он не шевелился, выжидая.

Сверху принесло едкую вонь парафинового масла. То был отвратительный, удушающий запах. Бестелесные голоса спорили, Фишер громче всех, продолжая заливать масло в храм. Это место будет гореть.

Глаза Виктора Гутмана резко распахнулись в умирающем свете, и его рука метнулась к серебряному лезвию, по-прежнему воткнутому в его сердце. Вскрикнув, он выдернул нож из раны и отшвырнул его к противоположной стене крипты. Плоть вокруг раны была опалена дочерна.

- Я испробовал его кровь, - прохрипел Виктор Гутман, его голова вздёрнулась, когда он натянул свои цепи, всё человеческое покинуло его. - Я хочу ещё!

Гутман извивался и дёргался, пытаясь вырваться из приковывавших его цепей. Но цепи были крепки.

- Нет, - мягко сказал Скеллан. - Я же говорил, что пришёл сюда, чтобы убить тебя, считай, что это моё обещание выполнено, - с этими словами он встал, поднял нож и засунул его в ножны, после чего отвесил насмешливый поклон прикованному к каменной стене зверю.

Скеллан медленно поднимался по лестнице, оставляя бушующего во тьме зверя позади.

Фишер с мрачным лицом ждал его у входа в склеп. В руке он держал бутыль с засунутой в горлышко тряпкой. Он передал её Скеллану, который поджёг запал от последней оставшейся у него свечи.

Вместе они стояли перед огромной деревянной дверью, коктейль из лампового масла и огня полыхал в руке Скеллана. Он размахнулся и бросил его в самую глубь храма, бутылка врезалась в статую Зигмара и разбилась. Языки пламени лизнули каменную кладку, огонь накинулся на деревянные скамьи. Скеллан и Фишер отшатнулись от сильного жара, когда пожар разросся и охватил весь храм.

Он повернулся к молодому священнику, Месснеру, который умолял его о помощи.

- Зверь мёртв.

- Но…

- Никаких но. Зло зверя не в силах пережить пожар. С ним покончено. Оплату доставьте в винный погреб герра Холленфойера.

- Как мы можем заплатить? У нас ничего не осталось. Вы сожгли всё, что мы когда-либо имели!

Скеллан печально покачал головой.

- Нет, молодой сэр, это вы сделали это. Я всего лишь инструмент, который вы выбрали для его уничтожения. Не вините в смерти солдата меч, вините руку, которая его держала.

VIII

Высоко над пожарищем, трое мужчин с извращённым наслаждением смотрели на вздымающееся к небесам инферно. Влад фон Карштайн, граф-вампир Сильвании, пристально смотрел на пламя. Рядом с ним Герман Познер обратился к своему подчинённому. - Иди и кормись. Я хочу, чтобы эти глупцы узнали, что они убили невинного человека. Я хочу, чтобы это знание отделило их друг от друга. - Всё будет, как вы пожелаете, - кивнул Айгнер. - Бедный, глупый скот, - произнёс Познер, улыбка медленно расползлась по его лицу. - Это место обещает стать весьма занятным, мой господин. Фон Карштайн не ответил, продолжая смотреть, как храм Зигмара обращается в пепел и дым.